第一部分学院基本情况

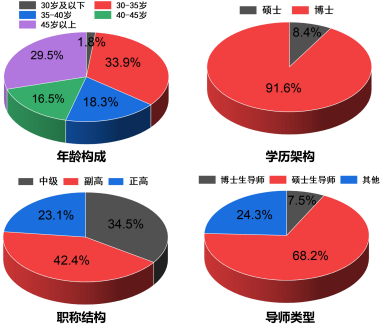

六合彩澳门(中国)官方网站 始建于1984年,是安徽工程大学办学历史上成立最早的四个教学单位之一。先后经历食品工程系、生物化学工程系、生物与化学工程学院等办学阶段,2020年7月分设建院。学院现设四系一部一中心和两个研究所。现有教职工126人,其中专任教师107人,高级职称教师71人,具有博士学位教师98人,国家级人才3人,省级人才12人,博士生导师8人、硕士生导师73人、校外导师16人。

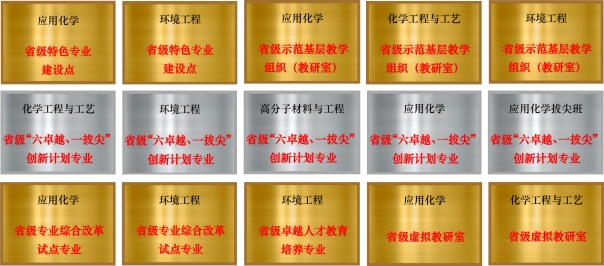

学院设置化学工程与工艺、应用化学、环境工程、高分子材料与工程4个本科专业,并设有应用化学拔尖班。拥有环境科学与工程(工)和化学(理)一级学科硕士学位点2个,材料与化工和资源与环境专业领域硕士学位授权点2个。

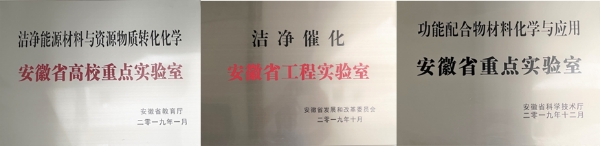

学院拥有3个省级科研平台和3个市级科研平台。近年来承担国家自然科学基金重点项目、区域创新发展联合基金重点支持项目等国家级项目40余项,安徽省杰出青年基金等省部级项目97项,到账经费6600余万元,获国家级科技进步奖二等奖1项、省部级科技奖12项,授权发明专利146件,在NatureCommun.、J. Am. Soc. Chem.、Angew. Chem. Int. Ed.、Water Res.、《中国科学·化学》等国内外高水平期刊发表学术论文近700篇。学院教师先后获批省级质量工程项目30余项,发表教学研究论文100余篇,获国家级教学成果二等奖1项,安徽省教学成果特等奖2项,其他等级省级教学成果奖10余项,作为主编或副主编出版教材13部。

第二部分本科教育教学思路、举措与亮点

一、坚持党建引领、凝聚育人合力

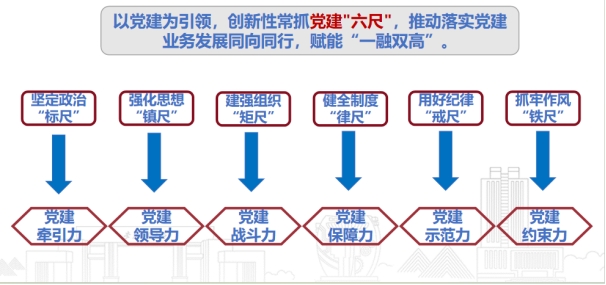

牢牢把握“党建引领”主线,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,围绕立德树人根本任务,构建“党建+育人”深度融合机制。健全三级联动体系,推动党建工作与教育教学、科研创新、学生管理、社会服务等各环节同频共振。强化基层党组织战斗堡垒作用,创新性开展支部“党建+3+N”建设模式,依托“党建带团建、团建促党建”机制,落实“三全六专”工作要求,推动形成“组织共建、资源共享、活动共办、人才共育”的协同育人格局。打造“四融四红”党建赋能,铸强发展“红色引擎”党建品牌项目,将思想政治教育融入人才培养全过程,为培养堪当民族复兴重任的时代新人提供坚强政治保障和强大精神动力。

二、坚持对标一流,提升专业内涵

学院紧密对接安徽省十大战略新兴产业,对标国家一流专业建设目标,不断深化新工科建设,优化专业结构,提升专业内涵。理科专业与工科专业交叉融合,以基础科学的深厚底蕴为工科创新提供理论支撑,形成理工协同、相互促进的良好局面,共同为培养适应未来科技发展需求的高素质应用型人才贡献力量。目前,学院拥有应用化学和化学工程与工艺两个国家级一流专业建设点,化学工程与工艺通过教育部工程教育专业认证。

三、坚持科教融合,创新培养模式

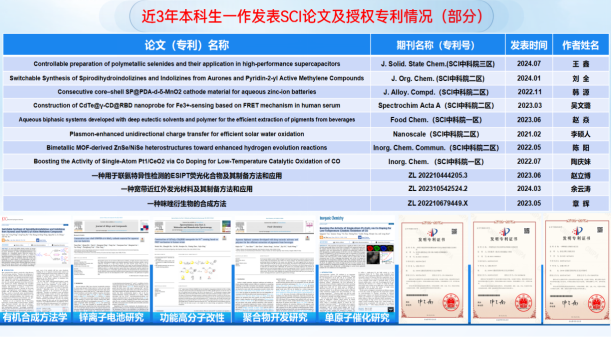

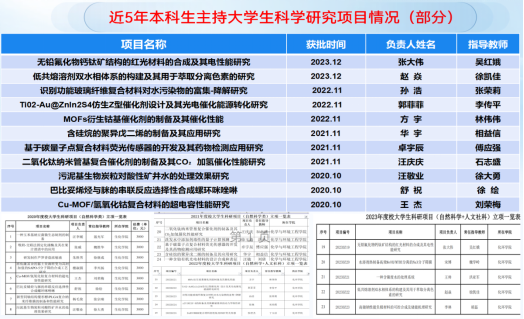

教学过程中将高水平科研成果深度融入本科教学,打破科研与教学的壁垒,构建“科研反哺教学”的新生态,创新人才培养模式。将教师的高水平论文作为素材,以案例研讨或专题教学内容呈现在教学中,让本科生尽早接触学术前沿,拓展学生学术视野。鼓励本科生进实验室、参加“大创项目”等方式,提升创新实践能力、团队协作精神和科研素养,重塑其知识结构与思维方式。将科研项目部分内容提取为本科生可参与的课题、毕业设计,培养其科研能力和创新思维。鼓励本科生参与专利、软件著作权等知识产权的申请,激发学生的创新活力与创业潜能。

四、坚持人才引擎,优化师资发展

学院坚持人才强院发展理念,全面做好人才“引育留用”工作。近5年累计引进博士人才55人,其中柔性引进二类人才2人,三类人才3人,聘任“双聘博士”11人,产学教授6人,外籍博士5人。自主培养省学术技术带头人及后备人选、省杰青、省领军人才等10余人次。

五、坚持以赛促学,提升创新能力

学院高度重视学科竞赛在人才培养中的重要作用,将其视为检验理论学习成效的“试金石”和提升综合素养的“演练场”。统筹规划,提高组织全局力,逐步构建形成“发掘-培育-孵化-展示”的全链条工作机制。近五年来,承办了校大学生节能减排社会实践与科技竞赛、校大学生化学实验技能竞赛、校大学生化工实验大赛以及大学生Chem-E-Car等多项学科竞赛。

第三部分本科教育教学工作成效与成果

一、党建引领持续发力

2023年度获校“双强”党委,2024年度获校先进基层党组织,2024年度获校党建工作创新奖。五年来,学院10个党支部先后获校级先进基层党组织称号,46名党员获得校级优秀共产党员表彰。应用化学系教师党支部获批第二批全省高校党建工作样板支部、校“双带头人”工作室,3个党支部获批学校党建工作样板支部,1个教师党支部与六郎镇共建,3项“1+3”党建共建项目顺利结项。

| |

|

|

| |

二、教育教学质量持续提升

专业建设成效明显。应用化学、化学工程与工艺两个专业入选国家级一流本科专业建设点。化学工程与工艺专业通过工程教育专业认证。化学工程与工艺、环境工程、应用化学、高分子材料与工程四个专业均获省级“六卓越一拔尖”卓越创新计划和传统专业改造提升专业,环境工程和应用化学专业为省级特色专业,化学工程与工艺、环境工程和应用化学获批省级示范基层教学组织(教研室)。

|

课程思政建设走深走实。按照“有温度有深度”的特色持续推进课程思政、专业思政一体化建设。获省级课程思政示范课2门,校级课程思政示范课6门,课程思政优质课23门,校级优秀案例3项,校级课程思政教学名师1人,获教学创新大赛课程思政组校级一等奖1项、二等奖4项,校级课程思政教学改革项目6项等。课程、教材建设成果突出。《高分子化学》获批国家级一流课程,获批79门省、校级课程思政示范课、线上、线下、混合式、智慧课堂等各类课程。主编/参编《工科化学实验(第三版)》《化工原理及设备课程设计》《材料亚微结构表征技术》《无机化学》等教材,多部教材入选安徽省规划教材,课程建设成效明显。

教学成果颇丰。获得国家级教学成果二等奖1项,安徽省特等奖学金2项,一等奖1项,二等奖2项,三等奖5项,中国石油和化工教育教学优秀成果二等奖1项。

|

|

三、师资队伍持续优化

近年来,获安徽省第七批特支计划项目1项,安徽省杰出青年基金项目2项,安徽省平台引进人才奖补资助项目1项,安徽省高校优秀拔尖人才培育项目1项,安徽省特支计划教学名师人才项目1项,安徽省高端人才引育项目2项,获批教育厅创新团队、杰青、优青等项目11项。选派了42位教师赴企事业单位挂职锻炼,其中6名教师赴企业任科技副总,双师双能型教师占比51.4%。

四、学科发展影响持续扩大

化学学科是ESI全球前1%学科。学院多名教师入选全球前2%顶尖科学家和中国高被引学者。近年来,学院教师先后主持国家自然科学基金重点项目2项及其他国家项目40项,省科技攻关、省自然科学基金等省级项目97项,获国家级科技进步奖二等奖1项、省部级科技进步奖一等奖1项、二等奖5项、三等奖6项,授权发明专利146项。

五、人才培养成效持续显现

近五年来,我院学生在多项学科竞赛中表现优异,累计在全国大学生实验竞赛、全国大学生节能减排竞赛、全国大学生化工设计竞赛、中国大学生Chem-E-Car竞赛、“挑战杯”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛、安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛等国家级和省级赛事中获奖240项。获批国家级和省级大学生创新创业训练计划项目100余项。为持续扩大赛事影响力,学院积极开展成果孵化与展示,通过组织赛事经验分享、加强宣传报道等方式,提升学科竞赛、社会实践等活动的关注度与参与度。让“以赛促学”的理念如种子般在学院沃土中生根发芽、开花结果,逐步构建起积极向上的创新文化与氛围,有效激发学生投身实验室和科研团队的热情。在此推动下,近五年来,本科生参与发表学术论文50余篇,获授权发明专利近20项,充分展现出学生科研创新能力与综合素养的全面提升。

近5年,毕业生就业率均保持在95%以上,考研录取率均保持在35%左右,其中半数以上被上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学等双一流高校录取。